ロシアの詩人、マルシャークの戯曲「森は生きている」は、大晦日の森に、咲いているはずのないマツユキソウを、摘みに行かされる少女のお話です。12か月の精霊のお陰で、マツユキソウを持って帰ることができるのです。マツユキソウ(待雪草)って、どんな花だろう、節分草のような花?それとも雪割草のような花かしら?と、想像をふくらませたものです。そのうち大好きなスノードロップのこととわかりました。「森は生きている」のアニメでは、スノードロップは雪解けの4月頃咲くようです。私の住む地方では2月頃に咲きます。雪の中で蕾がうなだれている姿は、まさに雪のしずくの名がぴったりですね。

でもスノードロップの名は、16世紀から17世紀にドイツで人気のあった、しずく型の真珠のイヤリング(Schneetropfen)に由来するのだそうです。

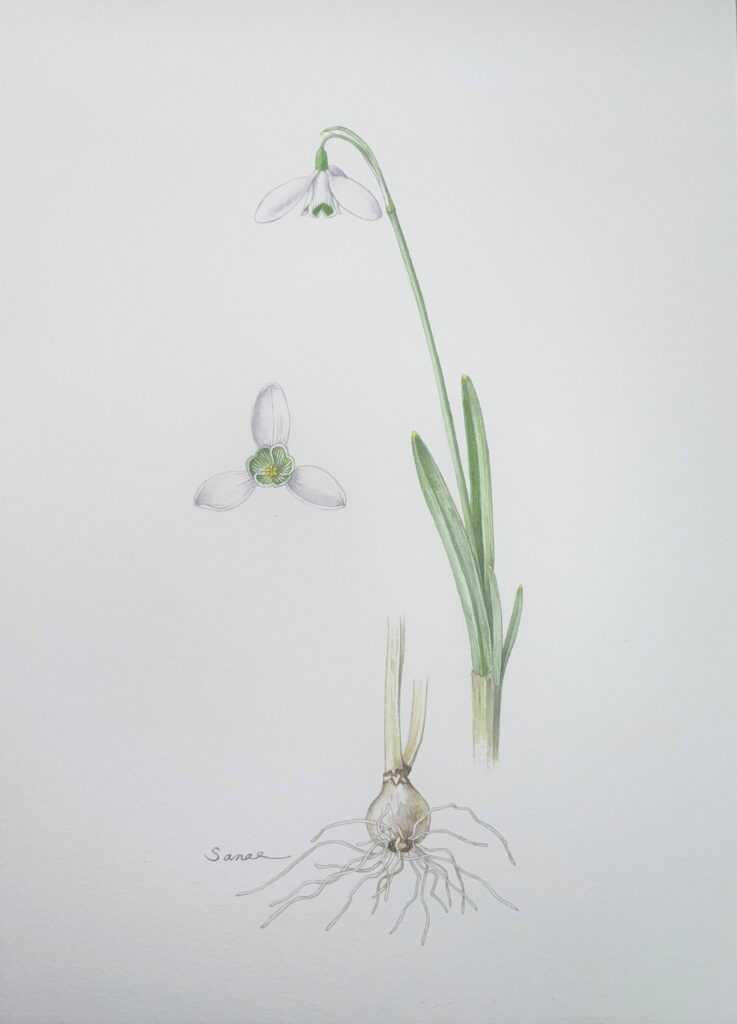

スノードロップは、ヨーロッパ南部から西アジアにかけて、20種類が分布するヒガンバナ科の植物です。冷涼な気候の国では、日当たりを重要視するようですが、日本では厳しい夏を避けるため、落葉樹の下に植えるなど工夫が必要です。私は主にパーゴラの下や、家の東側に植えています。2 月になると、水仙を小さくしたような葉が伸びて来て、まもなくしずく型の蕾が現れます。蕾の上には、楕円形の子房(実になる部分)があり、やがて3枚の白い萼片と、3枚の小さな花弁をもつ花が開きます。花弁には逆Vの字の緑のマークが付いています。花にはかすかに蜂蜜の香りがあり、お天気の良い日にやって来る蜜蜂を誘うのだとか。2月に蜜蜂が?と半信半疑ですが、何らかのポリネーターがやって来るらしく、実ができます。私も誘われて寒さの中、庭をウロウロするのです。

Galanthus elwesii 服部 早苗 画

2004年の2月に、英国王立園芸協会(RHS)のロンドンフラワーショウに、8点の植物画を出品しました。RHSは、チェルシーフラワーショウで有名ですが、2月のフラワーショウは、冬に咲く花たちでいっぱいでした。北国のイギリスでは、工夫をこらして冬の庭を楽しむのだなと実感しました。ディスプレイされた庭も素敵でしたが、ホールの中でもたくさんのナーセリーが冬の庭の植物を展示していました。中でもスノードロップの種類の多さ、花弁のマークや子房が黄色いものや、八重咲のものなどに目を奪われました。買いたくてたまりませんでしたが、球根類を日本へ持ちこむのは禁じられていたので、とても心残りでした。

4日間のショウの合間に、サマセットやコッツウォルズに出かけ、庭を公開しているナーセリーや僧院を見て回りました。森の中のような空間にスノードロップや原種のシクラメン、ヘレボルス、黄花のセツブンソウなどが、ごく自然に植えられていて、スノードロップへの思いが募って行きました。その後、RHSに入会すると、月刊誌ザ・ガーデンの2 月号にはいつもスノードロップの話題が2、3件載っていました。ロンドンショウの際にパンフレットを貰ったナーセリーに、スノードロップの球根を買いたいと相談すると、検疫証明書付で発送するので、日本の税関の許可をもらえばOKということでした。税関に尋ねたところ、商業目的ではなく、個人で楽しむためなら100球まで大丈夫(ヒガンバナ科の球根の場合)とのこと。ヒガンバナ科は特殊な病原菌に罹る恐れがあるのだそうです。

早速5種類のスノードロップを注文しました。最近は休眠期に掘りあげて発送するのが一般的になっているようですが、その頃は”in the green”と言って、花の咲いている株を掘りあげて発送していました。葉っぱも花もついたままで送られてきたのを見た時の嬉しかったこと!スノードロップは、球根が乾くのを嫌うので、すぐ植え付けなければなりません。次の年、無事に花を咲かせてくれました。時を経るうち、2種類は枯れましたが、Galanthus ‘Sam Arnott’、G.‘Brenda Troyle’、G. ‘Lady Beatrix Stanley’(八重咲)の3種類と日本で一般的に売られているG.elwesiiは毎年元気で少しずつ増えています。

Galanthus ‘Sam Arnott’ 服部 早苗 画

スノードロップは、イギリス原産の植物だと信じているイギリス人もいるほど、庭や公園にごく自然に植えられています。一般的に植えられているのは、原種のG.nivalisやG.plicatusです。でも最近はちょっと違って“Galanthophilia”(スノードロップ狂)と呼ばれる人たちの間で、少し変わった特徴を持った個体が高額で取引されるのだとか。私などごく普通のスノードロップが一番美しいと思っていましたが、毎年ザ・ガーデンの記事を見ているうちに、ついつい自分の庭のスノードロップの花弁が二重になっていないかしら?とか、Vの字の部分が黄色い花が突然現れていないかしら?と確かめるのが、楽しみになりました。おととし、G.elwesiiの株の中に以前枯らしてしまったG.nivalis ‘viridapice’の特徴、蕚片の先に緑のマークがあるものを見つけました。葉はG.elwesiiのように広葉です。V字のマークが淡い黄緑色なのも気に入っています。知らないうちに交配し、タネがこぼれていたようです。そして寒さにもかかわらず、ポリネーターがやって来たことにも感激したのでした。その年は、何年も前に鉢に蒔いておいたG.plicatusが芽を出したことも嬉しい驚きでした。今年も無事に芽が出て来るかどうか、楽しみでもあり心配でもあるのです。

緑花文化士 服部早苗

(2023年2月掲載)

ギンドロ 松井恭

植物標本の作製で気づいたこと 小林正明

イチゴノキはヤマモモにそっくり 古川克彌

チューリップの思い出 柴田規夫

稲刈り月間 田中由紀子

夏野菜のズッキーニ 米山正寛

サイカチ(皁角子) 松井恭

菜の花の見直し 逸見愉偉

カラスノエンドウ(烏野豌豆)の話 豊島秀麿

絶滅危惧種トチカガミが教えてくれたこと 小林正明

桃の節句、モモ、そしてヤマモモ 森江晃三

もっとツツジを! 鈴木 泰

野山の手入れと草木染め 福留晴子

キチジョウソウ 横山直江

旅と植物 日名保彦

ナギの葉 松井恭

雑木林~私の大好きな庭 千村ユミ子

名札の問題 逸見愉偉

ミソハギ ~盆の花~ 三輪礼二郎

葛粉についてもっと知りたくて 柴田規夫

明治期にコゴメガヤツリを記録した先生 小林正明

「ムラサキ」の苗を育てる 服部早苗

活躍広がる日本発のDNA解析手法 植物の”新種”報告がまだまだ増えそう! 米山正寛

地に咲く風花 セツブンソウ 田中由紀子

クリスマスローズを植物画で描く 豊島秀麿

カラムシ(イラクサ科) 福留晴子

園芸と江戸のレガシー 鈴木泰

植物標本作りは昔も今もあまり変わらず 逸見愉偉

カポックの復権 日名保彦

オオマツヨイグサ(アカバナ科) 横山直江

森の幽霊? ギンリョウソウ 三輪礼二郎

ジャカランダの思い出 松井恭

水を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

都市緑化植物と江戸の園芸 鈴木泰

スノードロップの季節 服部早苗

枯れるオオシラビソ 蔵王の樹氷に危機 米山正寛

シモバシラ 森江晃三

琥珀 松井恭

うちの藪は深山なり 千村ユミ子

神社で出会った木々 田中由紀子

光を効率よく求めて生きるつる植物 柴田規夫

モッコウバラとヒマラヤザクラ 服部早苗

志賀直哉と赤城の

花の

桜の園芸文化 鈴木泰

動物を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

お餅とカビ 森江晃三

危ない!お豆にご用心 川本幸子

風を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

山椒の力 いつも緑のとまと

土佐で見たコウゾの栽培 米山正寛

大伴家持の愛した花 カワラナデシコ 安田尚武

「シアバターノキ」とブルキナファソ 松井恭

白い十字の花、ドクダミの魅力 柴田規夫

いずれアヤメか 三輪礼二郎

すみれの花咲く頃 川本幸子

シマテンナンショウの話 臼井治子

セツブンソウ(節分草) 森江晃三

ハイジとアルプスのシストの花 松井恭

年賀状 再び 永田順子

開閉するマツカサ 小野泰子

和の色、そして、茜染めの思い出 柴田規夫

知らないうちに 逸見愉偉

ボタニカル・アートのすすめ 日名保彦

ハマナスの緑の真珠 志田隆文

恋する植物:テイカカズラ 古田満規子

マメナシを知っていますか? 服部早苗

桜を植えた人 伊藤登里子

春の楽しみ 鯉渕仁子

みゆちゃんのわすれもの 山岸文子

遅くなってゆく年賀状 永田順子

イソギクは化石のかわりに 古川克彌

イノコズチの虫こぶ 清水美重子

ヒマラヤスギの毬果 小野泰子

私たちのくらしと海藻 川本幸子

河童に会いに 松井恭

カラスビシャクを観察して 志田隆文

何もかも大きい~トチノキ~ 三輪礼二郎

キンラン・ギンラン 横山直江

早春の楽しみ 豊島秀麿

キンセンカ、ホンキンセンカ 佐藤久江

カラスウリの魅力 小林正明

イチョウ並木と精子 森江晃三

コスモスに秘められた物語 下田あや子

「蟻の火吹き」の語源について 志田隆文

新しい植物分類 豊島秀麿

サルスベリ(猿滑、百日紅) 宮本水文

小松原湿原への小さな旅 松村文子

野生植物の緑のカーテン 小林英成

江戸の文化を伝えるサクラソウ 黒子哲靖

工都日立のさくら物語 ―大島桜と染井吉野― 鯉渕仁子

ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属) 佐藤久江

能楽と植物 川本幸子

サカキの冬芽と花芽 古川克彌

ケンポナシみつけた 永田順子

セイダカアワダチソウの話 逸見愉偉

ヒガンバナ、そしてふるさと 森江晃三

いにしえの薬草‘ガガイモ’ 服部早苗

トリカブトの話し 三輪礼二郎

ツユクサ、花で染めても色落ちしてしまう欠点を逆利用!柴田規夫

アサギマダラ 横山直江

「思い込み」の桜 田中由紀子

常磐の木 タチバナ 清水美重子

柿とくらし 三島好信

植物に親しむ 小林正明