第52回は、国営海の中道海浜公園で環境共生の森の管理運営をしている海の中道管理センター市民交流係の「チャレンジ!」をお届けします。

国営海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西約6キロ、面積350ヘクタールの広大な国営公園です。園内では、四季折々の花を楽しめるほか、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどとかわいい動物たちとふれあえます。

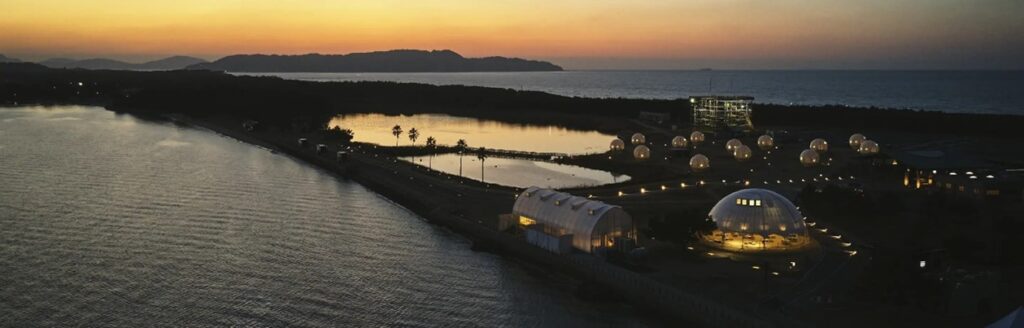

令和4(2022)年3月15日には、『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」にリニューアルオープンしました。

光と風の広場

環境共生の森は、平成22(2010)年3月に開園し、環境教育の核となるエリアとして整備を開始しました。開園以降、地元のNPO、企業、市民が連携した管理運営を行い、森づくりや里づくりを推進し、「市民協働活動のコアエリア」として成長を続けています。

植樹の樹種選定は近隣の志賀島の植生を参考にし、「マテバシイ」「スダジイ」「タブノキ」の3エリアに分かれています。マテバシイエリアのみ一部単林のエリアがありますが、その他は全て混交林です。環境共生の森の管理計画は、20年かけて植樹をし、さらに30年かけて森づくりを続ける50年計画です。年間約2,000本の苗木を植え、下草刈り、間伐などの維持管理をボランティアや関係団体とともに協働で実施しています。令和7(2025)年で16年目を迎え、過去15年間に植えた苗木は約3万4千本に達しています。

開園前(平成21(2009)年)

現在(平成31(2019)年)

もともとは砂地の更地でしたが、土壌が形成され、木々が成長しました。植樹期間も残り5年となった現在、当初のまっさらな場所は豊かな森へと変貌しました。かつては水辺も生きものもなかったこの地に、土を必要とするセミやカブトムシ、朽木に棲むクワガタムシ、水辺で活動するハイイロゲンゴロウなどの水生昆虫、イネ科の草で巣を作るカヤネズミ、タヌキ、キツネ、テン、トビ、渡り鳥など、多数の生きものが集います。運が良ければフクロウの声が聞こえることもあります。

環境共生の森でみられる生きもの

カヤネズミ

カブトムシ

植樹開始から15年が経つと、だいぶ森らしくなり、何もない場所だったとは思えないほど植物も動物も豊かになってきています。活動を支えてくださったボランティアの皆さんはもちろん、近年は子どもたちや新規参加者も加わり、世代を超えた協働が続いています。「この場所でセミの鳴く声が聞こえるところまできた」「どんぐりのイベントができるほど木が育ってきた」と感慨深げにお話されているのを聞くたび、写真でしか見たことがない昔の状態と現在の森の様子を重ねて見比べると時間の経過が実感でき、その変化に驚かされます。15年という長い時間の中で、団体設立当初のボランティアさんたちご自身もお年を召され、健康面を理由に退会された方もいらっしゃいます。そして環境共生の森が供用開始してから生まれた子どもたちもボランティア活動に参加しています。ここでは、たくさんの方と関わりながらみんなで同じ時を過ごしています。木と人間では生きる時間の長さが異なるからこそ、これまでに過ぎた年月に想いを馳せるだけで胸が熱くなります。

福岡市という都市に位置する森であるため、生活圏に森がない、森や草原等での自然遊びを普段はしづらい方でもイベントに参加しやすい場所です。参加者からは「子どもに自然体験をさせてあげられた」「自然と触れ合えた」「たくさんの生き物を観察できた」といった声をよくいただき、大変好評です。また、オフィス街からもアクセスしやすい立地のため、企業のCSR活動の場としても活用していただいています。

国営海の中道海浜公園には登録ボランティア「うみなかフレンズ」が9団体あり、そのうち環境共生の森では「環境共生の森サポート・ボランティア」が活動しています。毎週水曜日に畑の農作物管理、小規模な森の草刈りや枝打ち等を実施するほか、土日は月1回以上イベント運営サポートを行っています。平日の水曜日は定年退職後のリタイア層が中心ですが、土日は現役世代やファミリー層も参加しています。

「環境共生の森サポート・ボランティア」では、子どもたちも活躍しています。当時小学3年生が「カブトムシ飼育講座」を、当時中学1年生が「どんぐり探検隊」を企画運営するなど、子どもが活動主体のプログラムも好評です。

環境共生の森サポート・ボランティア

カブトムシ飼育講座

どんぐり探検隊

企業・団体ボランティアは、年間約15団体・約500名の参加実績があります。令和7年度は1団体最多で200名の草刈りを実施したこともありました。一方で、1団体最少9名での活動もあります。また企業・団体ボランティアはCSR活動の一環でありながらご家族での参加も多く、未就学児も一緒に植樹や草刈りをしています。企業・団体ボランティアのお力添えのおかげで、毎年約2000本の苗木の植樹や、約3000㎡にわたるエリアの下草刈りが行われ、森づくりが順調にできています。

企業・団体ボランティア 活動状況

環境共生の森での植樹は残り5回となりますが、枝打ちや間伐などの管理作業はこれからも続きます。ここで目指す森の姿は、人間の15歳が大人への入り口に立つ年齢であるのに対し、森の15歳はまだ手がかかる年齢だということです。たとえ同じ15年という時間でも、人と森とでは成熟度が異なります──森づくりは、これからも手間ひまをかけて続けていくものなのです。

そして、これからもたくさんの人に手入れしていただき、愛されながら、さまざまな「生」を感じられる森へと成長してほしいと考えています。これまでの15年で多くの生き物が移り住み、ボランティアやイベント参加者も増えてきましたが、未来にはさらに種数や個体数を増やし、森を訪れる人ももっと広がっていくだろう──そんな希望を胸に、私たちは森づくりを続けていきます。

外部連携としては、海の中道海浜公園に隣接する水族館の「マリンワールド海の中道」や社会教育施設の「海の中道青少年海の家」とのイベントを実施しています。特にマリンワールド海の中道は、希少種の域外保全活動に伴うビオトープ整備・管理をはじめ、いのちの池での外来種駆除や田の整備・管理を担う等、イベント協力だけでなく環境共生の森エリア全体を管理も、管理センターと手分けをしながら行っている、繋がりが強いパートナーです。令和7年度には、自然共生サイト※への登録についてマリンワールド海の中道と海の中道管理センターの共同で申請し、認定されました。

今後は、公園の更なる利活用として、マリンスポーツやホースライディングといったさまざまなアクティビティが体験できる「光と風の広場」と環境共生の森が一緒にイベントができるなど、新たな連携を目指しています。

これらの連携を通じ、人と自然がともに学び育つフィールドとして一層の魅力向上を図ります。皆さまもぜひ遊びに来てくださいね。

環境共生の森サポート・ボランティアの皆さん

※自然共生サイト:2030年までに国土の30%以上を自然環境エリアとして保全する取り組みのひとつ。民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を環境省が認定。令和7年度からは農林水産省、国土交通省、環境省によって認定される地域生物多様性増進活動を行う場が登録される制度に移行。

■関連ページ

▼国営海の中道海浜公園

▼環境共生の森

https://uminaka-park.jp/facility/mirainomori/

※文中に出てくる所属、肩書、情報などは、取材当時のものです。画像無断転載厳禁。

(2025年10月掲載)

第52回 環境共生の森 ~生きものと人が育む未来のフィールド~

第51回 縁の下の力持ち ~ウポポイから施設管理の挑戦~

第50回 公園散策を楽しめるセルフガイドマップ(新宿中央公園)

第49回 ステキな公園はスタッフの健康から「‘キラリ’健康プロジェクト」(国営みちのく杜の湖畔公園)

第48回 中学生の提案から始まった、ボール遊びができる公園の整理(千葉県船橋市)

第47回 公園の魅力を見つめ直して「秋のライトアップ」できっかけづくり(足立区花畑公園・桜花亭)

第46回 “五感”を満たす空間づくり ~統一感あるデザインと、一貫したコンセプトを守っていく~ (いばらきフラワーパーク)

第45回 サステナブルな堆肥づくり「バイオネスト」の可能性 (国営木曽三川公園 138タワーパーク)

第44回 都心に残るゲンジボタル(国立科学博物館附属自然教育園)

第43回 大池公園さくら再生プロジェクト!(大池公園)

第42回 初の産学連携!地元の高校生と協同で商品開発!(稲毛海浜公園)

第41回 冬の新宿を彩るCandle Night @ Shinjuku(新宿中央公園)

第40回 20年目を迎える「第20回日比谷公園ガーデニングショー2022」を開催(都立日比谷公園)

第39回 多様な生き物と人が集まるビオトープを作る!(国営アルプスあづみの公園)

第38回 いにしえの植物を万葉歌と共に楽しむ 万葉植物画展「アートと万葉歌の出逢い」(平城宮跡歴史公園)

第37回 来園者も参加する獣害対応防災訓練(静岡県立森林公園)

第36回 「みどりの価値」を指標化し、「こころにやさしいみどり」をつくる(株式会社日比谷アメニス)

第35回 時代のニーズをとらえた花畑を(国営昭和記念公園)

第34回 身近な公園でパラリンピック競技を体験する(むさしのの都立公園)

第33回「写真を撮りたくなる」公園づくり(小豆島オリーブ公園)

第32回 「自然学習」アプリは「広い園内で遊べる」ツール(国営昭和記念公園)

第31回 Onlineでも環境教育を(Project WILD)

第30回 コロナ禍でも市民と共に活用できる公園(兵庫県立尼崎の森中央緑地)

第29回 音楽に親しむ公園の「森のピアノ」(四万十緑林公園)

第28回 植物に関するミッションでリピーターを増やす(小田原フラワーガーデン)

第27回 猛威を振るう外来のカミキリムシを探せ(栃木県足利市)

第26回 地域と協働したプロジェクト(播磨大中古代の村(大中遺跡公園))

第25回 地域住民の意見を聞きながら公園の魅力を維持・向上させる(東京都足立区)

第24回 Stay Homeでも公園を楽しむ(国営武蔵丘陵森林公園)

第23回 できる人が、できる時に、できることを(諫早市こどもの城)

第22回 雪を有効活用して公園に笑顔を(中山公園)

第21回 地域をつなぎ、喜びを生み出す公園(柏崎・夢の森公園)

第20回 絵本の世界を楽しみながら学ぶことのできる公園(武生中央公園)

第19回 全国に注目されるゴキブリ展を開催(磐田市竜洋昆虫自然観察公園)

第18回 大蔵海岸公園のマナードッグ制度(大蔵海岸公園)

第17回 園内から出た植物発生材をスムーズに堆肥化する(国営木曽三川公園)

第16回 地域の昔話を学ぶことのできる公園(坂出緩衝緑地)

第15回 公園の看板に一工夫(国営讃岐まんのう公園)

第14回 地域に貢献する農業公園(足立区都市農業公園)

第13回 公園のイベントを通して子供たちに「外遊び」を提供!(雁の巣レクリエーションセンター)

第12回 生き物の面白さを伝える動物公園(多摩動物公園)

第11回 増大かつ多様化する公園利用者に対応する施設管理(国営ひたち海浜公園)

第10回 弘前公園のサクラを後世に引き継ぐ(弘前公園)

第9回 未来につづく公園づくり(大野極楽寺公園)

第8回 生き物にふれあえる公園づくり(桑袋ビオトープ公園)

第7回 発生材を有効活用する(公益財団法人 神奈川県公園協会)

第6回 幻の青いケシ(国営滝野すずらん丘陵公園)

第5回 「街路樹はみんなのもの」という意識を(東京都江戸川区)

第4回 最良の門出を祝う「ローズウェディング」(国営越後丘陵公園)

第3回 感謝の気持ちを伝えるくまモン(水前寺江津湖公園)

第2回 ふるさと村で人形道祖神を紹介(国営みちのく杜の湖畔公園)

第1回 様々な競技会にチャレンジ!(国営木曽三川公園)