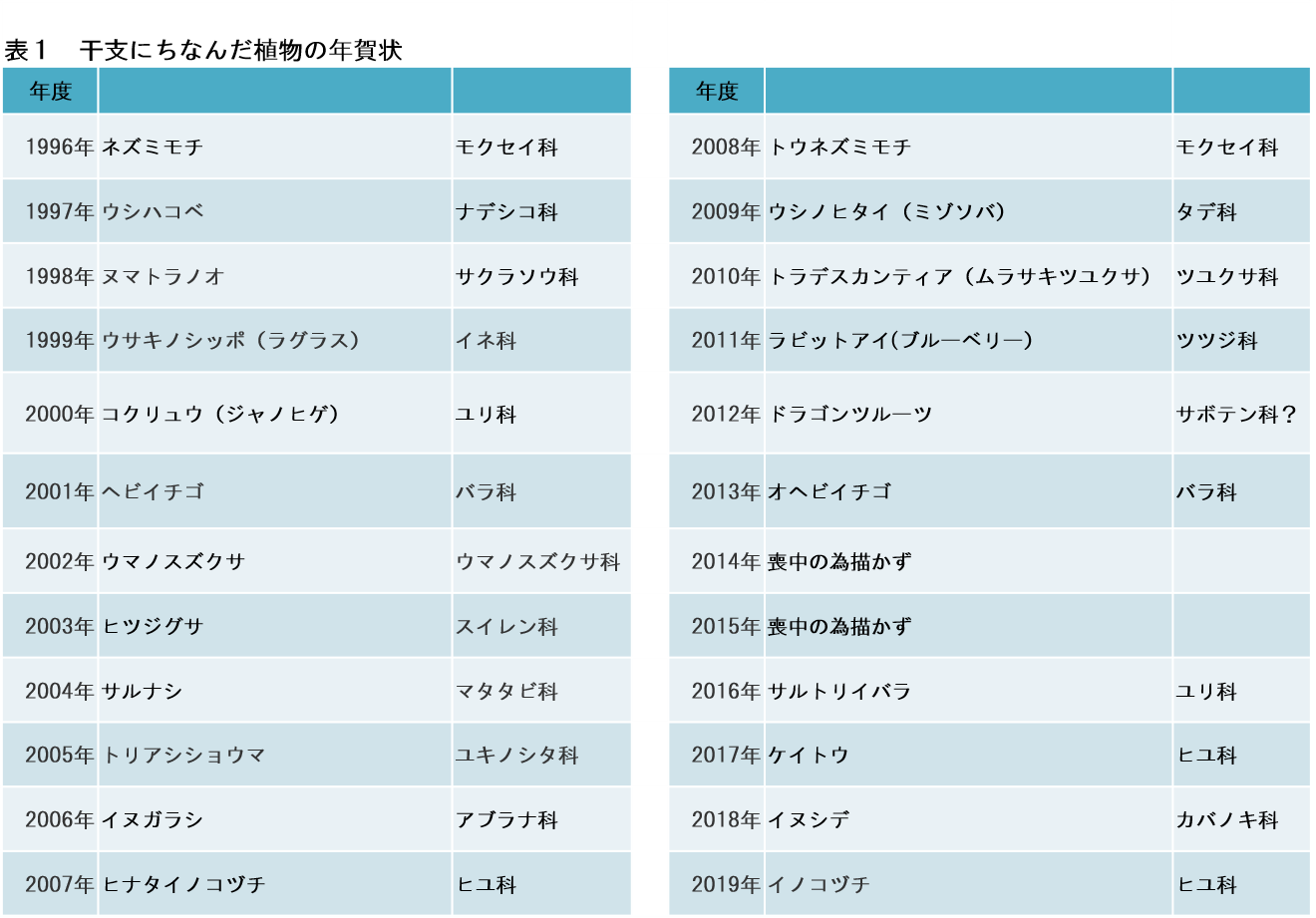

干支にちなんだ名前の植物の絵を年賀状に描き始めて23年がたちました。

十二支が丁度2巡したことになります。このアイデアは故佐藤達夫さんのご本から頂きました。佐藤さんは元人事院総裁を努められた憲法学者ですが、植物にとても造詣が深く、牧野富太郎博士や昭和天皇の植物採集にも同行されたりした方です。

シンプルな線の美しい絵と清々しい文章の画文集を何冊も出しておられます。その中の一冊で「干支にちなんだ植物を版画に彫って年賀状を作っているが…」という文章に出会った時、なんとステキな事だろうと思いました。けれども私には、版画で植物を表すのはとても難しく、真似をするのを断念していました。

ところが、ひょんなことから、水彩画を教えていただける機会があり、絵を描く楽しみを知りました。そうだ版画はできないけれど、絵なら描けるかもしれないと、年賀状に干支の名前の植物を描き始めました。

1996年は子(ね)年。十二支の始まりで、丁度良かったのです。まず、実のついたネズミモチの枝を描きました。限定20枚にしましたが、主婦にとって年の暮れはとても忙しく、なぐり描きのような絵でも、ゆっくり坐って描くことができません。仕方なく、年が明けてから描くようになりました。

丑は絵手紙風に墨で縁どりし、色をつけたウシハコベ、寅年は図鑑をみて描いたヌマトラノオ、卯、辰、巳は庭のウサギノシッポ(ラグラス)、コクリュウ(ジャノヒゲの園芸種)ヘビイチゴを、午、未、申、酉は、又図鑑を見て、それぞれウマノスズクサ、ヒツジグサ、サルナシ、トリアシショウマを描きました。

戌、亥は道端で摘んだイヌガラシ、ヒナタイノコヅチでした。2巡目子年はトウネズミモチ、丑年はミゾソバの別名のウシノヒタイにしました。秋にミゾソバの葉を沢山押し葉にしておき、その葉裏に筆ペンで色をつけペタリと押して、横にミゾソバの花を描きました。この葉っぱスタンプは、葉画家群馬直美先生のワークショップで教えていただいた方法で、葉脈をとてもきれいに写し取る事ができ、今では私の大きな楽しみになっています。

寅は学名がトラデスといっているのでTradescantia ohiensisというムラサキツユクサを、卯はブルーベリーのラビットアイという品種を、辰はドラゴンフルーツ、巳は以前スケッチしてあったオヘビイチゴを描きました。午・未は喪中で年賀状は出しませんでした。

申年は久々の年賀状です。この年から、葉書大の画用紙にきちんと下絵を作り、夫に年賀葉書にコピーしてもらって、色付けだけ1枚1枚後からすることにしました。少し楽になった分30枚描くことにしました。サルトリイバラの葉をスタンプして、昔のスケッチを見て、実のついた枝を描き添えました。

酉はケイトウです。いわゆる雄鳥のトサカの立派な鶏頭ではなく、雌鳥のトサカのような小さな野生化した鶏頭の花と葉のスタンプです。戌年、イヌタデにするかイヌシデにするか迷った末、老犬シェリーと拾ったイヌシデの葉をスタンプし、翼のある種と横に描きました。そして今年、秋に採集して押し葉にしておいたイノコヅチの小枝をそのままスタンプして色をつけ、先生からいただいたキラキラペンで葉っぱを縁どりして、初霜を表わしました。

23年たった今、私のまわりの植生が変わった事を痛感しています。23年前、ネズミモチは、捜さなくてもすぐ見つかる植物でしたが、今は帰化植物のトウネズミモチに押され、捜さないと見つからなくなってしまいました。

2006年当時、イヌガラシは田んぼに沢山あり、似た草のスカシタゴボウとの比率はイヌガラシ4、スカシタゴボウ1くらいの割合でしたが、イヌガラシは2年前1株見つけたのを最後に見られなくなりました。一方スカシタゴボウは健在です。イヌガラシにかわってコイヌガラシが勢力をひろげつつあります。ヘビイチゴもうちの庭以外では見られなくなりましたし、オヘビイチゴにいたってはもうどこにも見られません。

最初の頃は12月になって、植物を捜しても見つからず、図鑑を見て描いたりしていましたが、近頃はもう年明けから、来年の干支の植物を考え、一年かけて、生えている所を捜し、採集したり、スケッチをしたり、押し葉にしたりしています。この作業はとても楽しく、外を歩く喜びにもなっています。

作品も色をつけ一人一人に語りかかるように文章を書く年賀状、どんなにがんばっても、一日3枚以上は書けません。すると初めに書いた人と最後の方の人では日数に開きがありすぎるので、今は書き終えてから、全部いっしょに投函するようにしています。

友人には「待っていてね。いつか届くから」と言ってありますが、年取って目も覚つかなくなったので、益々遅くなるような気がします。「やっとのことで書き上げているので、自分の手元には何も残っていない」と去年の年賀状に書いたところ、友人がイヌガラシから後のは全部取ってあるからとコピーして送ってくれて感激しました。

ここ3年程やっと自分の手元にも残すようにしています。

(参考文献 佐藤達夫 続植物誌 学陽書房)

緑花文化士 永田順子

(2019年12月掲載)

植物標本の作製で気づいたこと 小林正明

イチゴノキはヤマモモにそっくり 古川克彌

チューリップの思い出 柴田規夫

稲刈り月間 田中由紀子

夏野菜のズッキーニ 米山正寛

サイカチ(皁角子) 松井恭

菜の花の見直し 逸見愉偉

カラスノエンドウ(烏野豌豆)の話 豊島秀麿

絶滅危惧種トチカガミが教えてくれたこと 小林正明

桃の節句、モモ、そしてヤマモモ 森江晃三

もっとツツジを! 鈴木 泰

野山の手入れと草木染め 福留晴子

キチジョウソウ 横山直江

旅と植物 日名保彦

ナギの葉 松井恭

雑木林~私の大好きな庭 千村ユミ子

名札の問題 逸見愉偉

ミソハギ ~盆の花~ 三輪礼二郎

葛粉についてもっと知りたくて 柴田規夫

明治期にコゴメガヤツリを記録した先生 小林正明

「ムラサキ」の苗を育てる 服部早苗

活躍広がる日本発のDNA解析手法 植物の”新種”報告がまだまだ増えそう! 米山正寛

地に咲く風花 セツブンソウ 田中由紀子

クリスマスローズを植物画で描く 豊島秀麿

カラムシ(イラクサ科) 福留晴子

園芸と江戸のレガシー 鈴木泰

植物標本作りは昔も今もあまり変わらず 逸見愉偉

カポックの復権 日名保彦

オオマツヨイグサ(アカバナ科) 横山直江

森の幽霊? ギンリョウソウ 三輪礼二郎

ジャカランダの思い出 松井恭

水を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

都市緑化植物と江戸の園芸 鈴木泰

スノードロップの季節 服部早苗

枯れるオオシラビソ 蔵王の樹氷に危機 米山正寛

シモバシラ 森江晃三

琥珀 松井恭

うちの藪は深山なり 千村ユミ子

神社で出会った木々 田中由紀子

光を効率よく求めて生きるつる植物 柴田規夫

モッコウバラとヒマラヤザクラ 服部早苗

志賀直哉と赤城の

花の

桜の園芸文化 鈴木泰

動物を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

お餅とカビ 森江晃三

危ない!お豆にご用心 川本幸子

風を利用してタネを散布する植物 柴田規夫

山椒の力 いつも緑のとまと

土佐で見たコウゾの栽培 米山正寛

大伴家持の愛した花 カワラナデシコ 安田尚武

「シアバターノキ」とブルキナファソ 松井恭

白い十字の花、ドクダミの魅力 柴田規夫

いずれアヤメか 三輪礼二郎

すみれの花咲く頃 川本幸子

シマテンナンショウの話 臼井治子

セツブンソウ(節分草) 森江晃三

ハイジとアルプスのシストの花 松井恭

年賀状 再び 永田順子

開閉するマツカサ 小野泰子

和の色、そして、茜染めの思い出 柴田規夫

知らないうちに 逸見愉偉

ボタニカル・アートのすすめ 日名保彦

ハマナスの緑の真珠 志田隆文

恋する植物:テイカカズラ 古田満規子

マメナシを知っていますか? 服部早苗

桜を植えた人 伊藤登里子

春の楽しみ 鯉渕仁子

みゆちゃんのわすれもの 山岸文子

遅くなってゆく年賀状 永田順子

イソギクは化石のかわりに 古川克彌

イノコズチの虫こぶ 清水美重子

ヒマラヤスギの毬果 小野泰子

私たちのくらしと海藻 川本幸子

河童に会いに 松井恭

カラスビシャクを観察して 志田隆文

何もかも大きい~トチノキ~ 三輪礼二郎

キンラン・ギンラン 横山直江

早春の楽しみ 豊島秀麿

キンセンカ、ホンキンセンカ 佐藤久江

カラスウリの魅力 小林正明

イチョウ並木と精子 森江晃三

コスモスに秘められた物語 下田あや子

「蟻の火吹き」の語源について 志田隆文

新しい植物分類 豊島秀麿

サルスベリ(猿滑、百日紅) 宮本水文

小松原湿原への小さな旅 松村文子

野生植物の緑のカーテン 小林英成

江戸の文化を伝えるサクラソウ 黒子哲靖

工都日立のさくら物語 ―大島桜と染井吉野― 鯉渕仁子

ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属) 佐藤久江

能楽と植物 川本幸子

サカキの冬芽と花芽 古川克彌

ケンポナシみつけた 永田順子

セイダカアワダチソウの話 逸見愉偉

ヒガンバナ、そしてふるさと 森江晃三

いにしえの薬草‘ガガイモ’ 服部早苗

トリカブトの話し 三輪礼二郎

ツユクサ、花で染めても色落ちしてしまう欠点を逆利用!柴田規夫

アサギマダラ 横山直江

「思い込み」の桜 田中由紀子

常磐の木 タチバナ 清水美重子

柿とくらし 三島好信

植物に親しむ 小林正明