公園をより楽しくいろいろなかたちで使っていただくために、公園との関わりの深い方々への取材を通して、皆さまに役立つ情報をお届けします。

第48回は、公園・夢プラン大賞2024「実現した夢」部門の最優秀賞を受賞した『ハダシランド』を主催する「アウトドアスポーツやまぐち協同組合」理事長・三由 野さんのインタビューです。

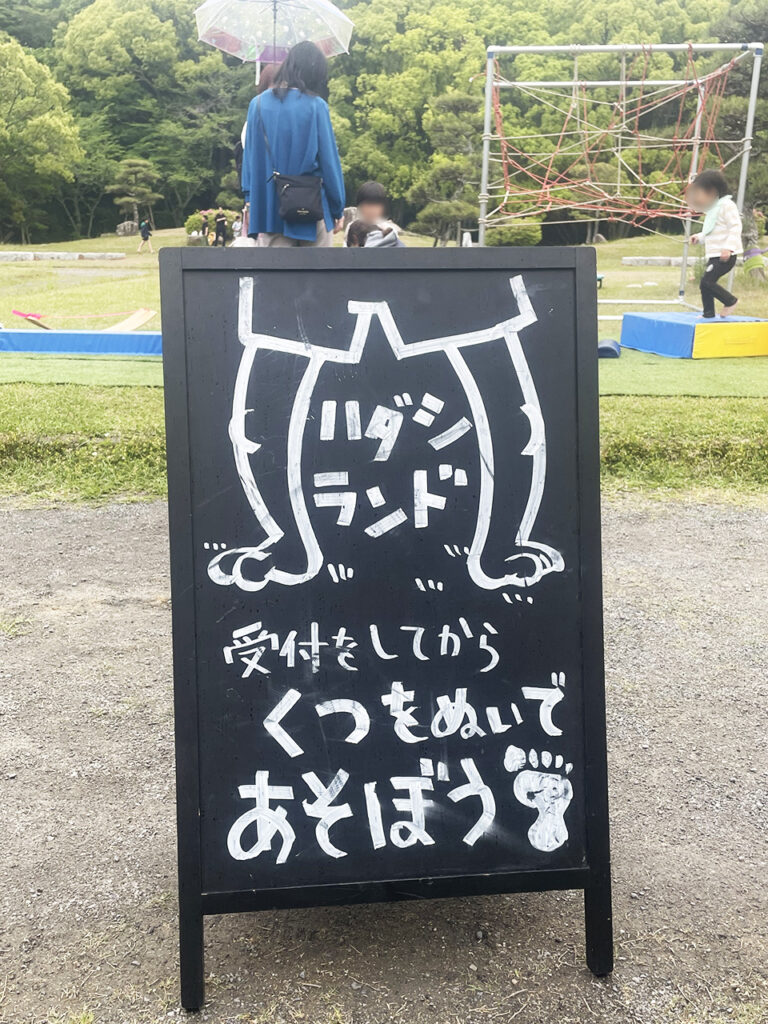

『ハダシランド』は「できないことができること」を理念として、日頃はなかなか体験できない裸足での遊び、ちょっとだけ危険がともなう遊びにチャレンジできるプレーパークです。「移動するプレーパーク」として、会場を固定せず場所に応じた遊びを提供しています。利用にあたっては、初めて来場する際に保護者に安全管理責任についての利用規定にご同意いただき、会員登録をお願いしています。2022年1月に周南市の児玉公園という小さな公園でスタートし、会員数は初開催の1年後には3,000世帯となり、2025年5月現在では約9,000世帯まで増えました。

運営の中心となっている三由さんは、10歳でボルダリングを始め、20歳でアメリカのヨセミテ国立公園のミッドナイトライトニングという難関スポットをボルダリングスタイルで日本人として初完登した実績の持ち主です。抜群の身体感覚を持ち、危険管理に関してもプロフェッショナルで、40歳で命綱なしのハイライン(高所綱渡り)の日本記録を樹立したプロハイライナーで、プロクライマーでもあります。三由さんは35歳のときに山口県の山岳の豊かさに触れ、この地を拠点にスラックラインの普及活動をしようと、公園でのスラックラインの実施を試みました。これをきっかけとして「できないことができること」という理念のもと、プレーパーク『ハダシランド』は始まりました。三由さんに『ハダシランド』についてお話を伺いました。

山口県に移住した当時、東京など都会の公園ではあらかじめ用意された遊具ではなく、子どもたちが自由に工夫して遊びをつくりだすプレーパークに注目が集まっていました。既存の遊具では体験教育的な効果をあまり期待できず、障がいを持つ子どもたちにとって遊べる遊具が少ないという状況もありました。そんな中、スラックラインを中心に、身体を創造的に使い、自分自身の身体の動かし方に気づく遊びを地元の公園で提供したいと思うようになりました。以前から、イベントで仮設のスラックラインやボルダリングの設備を設け、多くの人に楽しんでもらっていました。このスタイルならば場所を選ばずに、公園内の既存のインフラを特別に改装する必要もないため、山口県のような地方の公園を新たに活用する道が開けると考えました。

山口県に移住する前から公園のルールに制限があるを感じていました。例えばスラックラインの練習では、細いベルト状の1本のラインを木の間に渡します。しかし公園では木登り禁止や樹皮を傷つけてはいけないというルールがあるので、ラインを括りつけることができません。公園でスラックラインを実施することは難しい状況でした。

スラックラインなどを取り入れた移動するプレーパーク、ハダシランドを実現できないか、何件も行政窓口を訪ね相談しましたが、どこに行っても断られてしまいました。理由は「危険なことはさせられない」というものでした。子どもは、少しの背伸びと時間をかけてチャレンジできるものに興味を持ちます。既存の遊具だけではすぐに飽きてしまいます。少し危険なことにチャレンジし達成していく「できないことができること」を実感できるような場所を提供することは、子どもたちの成長につながると思います。私は実体験を通して危険に関する知見がありますので、ハダシランドの安全性には確信を持っていました。しかし行政の窓口では、スラックラインなどの安全性を提示しても許可していただけませんでした。いくつもの自治体をまわり、ようやく周南市都市整備部公園花とみどり課整備担当の赤松透さんと出会いました。

赤松さんは、私との出会いを「面白そうだなと思った」と表現していました。ハダシランドの開催を許可しても安全であるかどうか、本当に危険がないのかなど、公園を管理する立場として幾多の懸念を抱えつつも、第一印象で「面白そう!」と感じたということは、初めから私たちに共通する思いがあったからなのかもしれません。

周南市の1人当たりの公園の数や面積は、都会と比べて多く広いですが、その利用が活発とはいえませんでした。2020年ごろから新型コロナウィルス感染症が流行し、これまで以上にオープンスペースとしての公園の活用が求められるようになりました。そこで周南市でも都市公園のあるべき姿や使い方について考察するため、社会実験としてハダシランドの実施が決まりました。赤松さんにはさまざまな面でサポートをいただき、そのおかげで円滑な実施が可能となりました。

子どもたちは遊具で遊んでいる一方で、保護者は長時間スマートフォンに集中しているような光景もありますが、ハダシランドでは安全管理を保護者が行うため、親御さんは子どもたちの遊ぶ様子を間近で見守り、一緒に挑戦することになります。このような親子の時間が生まれる場が、私たちが目指す公園の理想的な姿です。赤松さんと共有する思いである「公園が人々のつながりを育む場となること」がハダシランドから生まれています。

ハダシランドは開催場所の環境や状況によってコンテンツが変わります。その中で主なものを紹介します。

まず1つ目が、立方体の骨組みに不規則なロープを結んだジャングルスパイダーです。使用しているロープは特別なもので、どのような太さが適しているか、5ミリ単位で組み、心地良さや伸び率などの実証実験を行い決めたものです。似たようなロープでも、きちんと実験したものでなければ、安全面や使い心地から使用を見送るものも多くあります。

ジャングルネットは、ジャングルスパイダーと同様の立方体の骨組みに伸縮性のあるネットを取り付けています。ネットは私と家族が手編みしています。アメリカのコロラド州では、これと同じ編み方で巨大なネットがあります。100人ぐらいの仲間たちが編んで崖と崖の間に張り、その上で結婚式をやりました。そのぐらいこのネットは安全性の高いものです。

次にご紹介するのはキッズパルクールです。一般的なパルクールでは、垂直に立つ鉄棒のような構造にバーが取り付けられ、跳んだり潜ったりする動作を促しますが、ハダシランド式では異なります。子どもたちは初めは手足を使って登りますが、やがては手を使わずに登るチャレンジを始めます。こうした裸足での遊びが、体幹や運動神経の発達に大きく寄与し、足の裏への刺激が脳に良い影響を与えるとされています。特に足を使う力は最近弱まっていると言われます。普段の生活では手はともかくとしても、足を意識的に使う機会は減少しているため、ハダシランドでの活動が重要な役割を果たしています。

キッズパルクール

ハダシランド式ジップラインは、私の綱渡りの練習に使用していたラインを使っています。スタート位置で子どもたちに並んでもらい、親御さんにはラインを引っ張っていただくようにしています。また、ラインを斜めに張ったアクティビティを用意し、ぶら下がれるように設計しました。下の空間には長さが異なる持ち手を設置し、さまざまな高さの踏み台を配置しています。踏み台は子どもたちが自由に動かすことができるので、自分の体の大きさに合わせて遊びを工夫する発想を育む知育的な要素も取り入れています。

スラックラインで大観衆の上を歩き会場を盛り上げる三由さん

ジップライン

ラインを斜めに張ったアクティビティ

ハダシランドの参加者の中心は、年少児から小学校6年生ぐらいまでの親子連れです。子どもたちはハダシランドに来ると、歓声を上げます。親を振り返りながら、「ここって何をしてもいいの?」「見て見て」という言葉が行き交います。裸足で地面と接触している感覚が子どもたちを興奮させるためだと思います。裸足になることで危険への感覚が敏感になり、遊具に触れている感じや、隣で遊んでいる子の気配などがよくわかるようになります。ひとりの子が何かできると、その子に影響を受けて他の子たちも挑戦を始めます。小雨でも裸足だと自然と慎重に動くため指導者はいらず、遊具から落ちることもまずありません。靴を履いていると、他の子どもと接触して手足を踏んでしまうことがあっても、そのことに気づかずトラブルが発生することがありますが、裸足だと触れた瞬間に意識できるのでトラブルは少なくなります。

ハダシランドはどんな場所でも開催可能です。

例えば、新幹線の停車駅である徳山駅前にある小さな人工芝スペースを利用し、スラックラインと小さなトランポリンを2つ配置して開催したことがあります。幼稚園帰りの子どもたちが想像以上に大勢集まってきました。普段、ただ通り過ぎる人工芝の小さなスペースに、最終的には500人ほどの園児たちが集まり、楽しんでくれました。現在は毎月第2と第4の日曜日に周南緑地公園と新山口駅周辺で「しんやまエキスポ」というイベントで定期的に開催しています。第3日曜日には山口フラワーランドでも開催され、モールや保育園でも随時実施しています。先日は広島での実施もあり、そちらも定期開催になりそうです。

「できないことができること」という理念で始まったハダシランドが、子どもたちにとってはワクワクする体験として受け入れられ、親子が一緒に楽しく過ごせる場所として認められています。これからも親子が一緒に笑顔になれる場所を作っていきたいと考えています。

※文中に出てくる所属、肩書等は、取材時のものです。

(2025年7月掲載)

■関連ページ

・ハダシランドHP

https://www.instagram.com/hadasiland/

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC_dLWEZEWisk499TG2mV8UQ

49 1本のロープから、感動の共有へ。日本の木登り文化を創る「ツリーイング」

48 移動するプレーパーク『ハダシランド』は公園をイキイキと自由にする

47 公園で芝生とコミュニティを育てる(黎明橋公園:東京都中央区)

46 鉄道ファンによる、公園を軸としたまちづくり(一之宮公園:神奈川県寒川町)

45 手ごわい放置竹林から広がる可能性と人のつながり(籔の傍:京都府向日市)

44 公園で行う表現活動は「誰かを力づけている」(せりがや冒険遊び場:東京都町田市)

43 市民団体の力で「やりたいこと」を実現(あぐりの丘:長崎県長崎市)

42 自然の中での主体的な遊びが、学びと成長につながる(山田緑地:福岡県北九州市)

41 次世代に、そして子供たちへ、遊び場づくりのバトンをつなげたい(徳島県阿波市阿波町)

40 3公園でキャンプ まちづくりとして活用(小山総合公園、生井桜づつみ公園、城山公園:栃木県小山市)

39 科学を通じて地域の人々と研究者をつなげる(千葉県柏市)

38 北海道の公園で「やってみたい!」を実現(恵庭ふるさと公園:恵庭市)

37 土器づくりを通じて縄文文化を学ぶ(三ツ池公園:川崎市)

36 公園を地域住民の手で心地よい場所に変えていく(熊野公園:東村山市)

35 次世代のために故郷の自然環境を守り、伝えていく(亀山里山公園「みちくさ」:亀山市)

34 公園は楽しい学びの場!「サバイバルピクニック」、「地域住民による公園づくり」(都立野川公園:東京都)

33 外遊びの楽しさを伝えていく(柏崎・夢の森公園:柏崎市)

32 筑豊の自然を楽しむ会(健康の森公園 他:飯塚市)

31 自然を愛する仲間との森づくりボランティア(びわこ地球市民の森:守山市)

30 野外人形劇で、公園に広がった笑い声(水前寺江津湖公園:熊本市)

29 公園での新たな遊び「珍樹探し」(国営昭和記念公園:立川市)

28 子供たちの居場所で、寄り添い、見守り続ける(柳島公園:富士市)

27 市民とともに育て続ける公園を目指して(安満遺跡公園:高槻市)

26 砂場から広がった子供たちの笑顔(福島市内 他:福島市)

25 造園業者と子供たちがつくる 公園でのコミュニティ(京坪川河川公園(オレンジパーク):舟橋村)

24 子供と子育て世代の目線で再生されたゴーカートのある公園(桂公園:十日町市)

23 市民による、市民のための花火大会(伊勢原市総合運動公園:伊勢原市)

22 かかしで地域を活性化 海外も注目する山里(かかしの里:三好市)

21 市民の手によって「つくり続ける公園」(みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園):神戸市)

20 下町に残る、手つかずの自然を守り、育てる(尾久の原公園:荒川区)

19 絵本、ケルナー広場を通して、子供たちの成長を見守る(ケルナー広場:高崎市)

18 生かされていることを実感 自然と一体になれるサップヨガ(国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ:稲沢市)

17 震災後、市民の手によって再生された西公園(西公園:仙台市)

16 住民の心をつないだ3万個のキャンドル(大栗川公園:八王子市)

15 市民がつくり、見守る広場(朝霞の森:朝霞市)

14 満月BARで公園の非日常を楽しむ(西川緑道公園:北区)

13 わらアートで、地域に笑顔と一体感を(上堰潟公園:西蒲区)

12 再生物語を支えるボランティア組織「MEG」(七ツ洞公園:水戸市)

11 公園が図書館に変わる「敷島。本の森」(敷島公園:前橋市)

10 公園に地域の人が集う「はじっこまつり」(和田公園:杉並区和田)

09 トンボの魅力を子供たちに伝える(西岡公園:札幌市)

08 「朝市」で公園がコミュニケーションの場に(茅ヶ崎公園野球場:茅ヶ崎市)

07 「スポーツ鬼ごっこ」を通じて 子供たちの居場所づくりを実現(しらかた広場:松江市)

06 高齢者、障がい者に公園案内 ボランティア側も癒される (大泉緑地:堺市)

05 仲間と共に成長してきたみはまプレーパーク(みはまプレーパーク:千葉市)

04 地域で子供たちを育成・指導 地元の公園でイルミネーション作り (宇部市ときわ公園:宇部市)

03 公園がアートな空間に生まれ変わる日 あそびの重要性を考える「アートパーク」(松戸中央公園:松戸市)

02 子供たちにワークショップで地域貢献 公園での活動は発見の連続(松戸中央公園:松戸市)

01 自然環境は、利用しながら保全する(国営ひたち海浜公園:ひたちなか市)