第14回は、「上野の森 親子ブックフェスタ」を主催する三団体(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)で組織する「上野の森親子ブックフェスタ運営委員会」よりご寄稿いただきました。

親子連れだけではなく、幅広い年齢層が訪れる

「上野の森 親子ブックフェスタ」

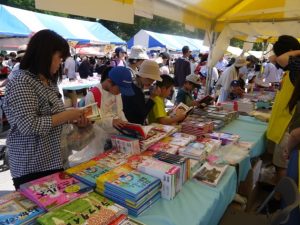

「上野の森 親子ブックフェスタ」は、毎年ゴールデンウィークの3日間、東京の台東区・上野恩賜公園噴水広場周辺とその周りの施設で開催する、子どもの本の一大イベントです。

70社前後の出版社が出展する「子どもブックフェスティバル」は「上野の森 親子ブックフェスタ」の目玉で、各社色とりどりの出展テントが広場に並び、6,000点5万冊を超える児童書が勢揃い。絵本や読みもの、図鑑類などが、期間中、割引で購入できる読者謝恩販売を行っています。

会場内に設けられたイベントテントやサイン会テントでは、のべ60名以上の作家のサイン会や大型絵本、歌やクイズなど趣向を凝らしたおはなし会、似顔絵コーナー、手作りワークショップなどで、来場親子が楽しい時間を過ごします。昨年は似顔絵コーナーに、15名の絵本作家が参加し、順番待ちの行列ができていました。

周辺施設である国立国会図書館 国際子ども図書館や東京都美術館では、期間中の3日間、毎日絵本作家や児童文学作家による公演・講演プログラムが組まれ、多くの参加者が楽しいトークやパフォーマンスを楽しむことができます。

周辺施設での講演プログラムは事前申し込み制。

とりわけ昨年の2018年は、児童文学をはじめ子どもの文化を創造する源流となった児童雑誌『赤い鳥』の創刊100年だったこともあり、記念講演会や関連書ブースが設けられ、多くの方々の関心を呼ぶこととなりました。

「上野の森 親子ブックフェスタ」は、2000年を「子ども読書年」とする衆参両院での決議を受け、「子ども」と「読書」をテーマとして開催した「上野の森 子どもフェスタ」が原点となっています。

その後、同フェスタは「生涯学習における読書の重要性」や「読書の楽しさ」などを楽しくアピールする場となり、以後、拡充開催を重ね、子どもの時期から読書に親しむ環境づくりの一環として、また親子で読書に親しむ機会として広く認知されています。

2018年からは読書推進運動のフェアとしての位置づけをさらに明確にするため、名称を「上野の森 親子ブックフェスタ」と改め、開催しています。

「子ども読書年」は、2000年の5月5日、東京・上野の森に、アジアで初めて子どもの本に関する総合的な図書館「国立国会図書館 国際子ども図書館」が開館することを記念し、また若者の活字離れが進み、子どもの時期から本と親しむ機会を増やそうという各界の動きも高まっていたことから、制定されることになりました。

制定と同時に子どもが本に触れるためのさまざまなイベントや読書推進事業を展開することとなり、年間を通じて行うイベントや事業が計画されましたが、とりわけ国際子ども図書館のある上野恩賜公園は、動物園をはじめ美術館や博物館などの文化施設が数多く集まり、その動員数が、大変多いことから、「子ども読書年」の意義や活動の認知獲得、さらには「子ども時代の読書の重要性」の理解促進を図るうえでふさわしい場所として選ばれることになりました。

屋外の公園で行うイベントには、天候不順による安全上や運営面での実施リスクが伴います。リスクへの対応として昼夜間の警備や救護室の設置など安全上の配慮は整えています。また、前日夜、もしくは当日の朝にSNSを通じて実施の有無などをアナウンスし、来場者や出展者へ状況を知らせています。開催中もSNSで会場の様子を配信しているため、SNSを参考にしてから来場される方も多くいらっしゃいます。これは、公園が会場となるイベントならではの状況です。一方で公園は、青空のもとで人が集まるという健全なイメージを持ち合わせています。その公園のもつイメージを生かすため、カラフルなテントを立ち並べ、そこかしこから元気な声が飛び交う賑やかな雰囲気の会場作りを行っています。また本の販売にとどまらず、概要で述べたようなおはなし会や絵本作家によるサイン会、講演会・ワークショップなどを行い、子どもたちに本の魅力を最大限にアピールする演出を心がけています。その甲斐があってか、親子連れで楽しげに本を選ぶ姿や、作家にサインをもらいながら言葉を交わす姿などが多く見られます。会場内では、普段よりも人と人の距離が近くなる印象があります。毎年このイベントを楽しみにして、親子で参加されるご家族も多くいらっしゃいます。

出版社にとっては読者と直接、言葉を交わす良い機会となっている。

このような児童書を中心としたイベントは、出版業界の中でも行われていますが、70社もの出版社が一堂に会し、担当者が実際にテントに立ちながら来場者と応対するイベントはなかなか他にはありません。たくさんの来場者と多くの売上実績を維持していますが、それも出版社が集中し、動員数も多い東京・上野であるゆえであることは明らかです。しかしながらそれ以上に、各出展担当者が連休中に出勤し、読書推進というフラッグのもと、ビジネスフェアのような収支効率のみの視点を超えて支えていることが前提で成り立っていることは言うまでもありません。公園という、親子が笑顔で語らい、人々の心が開放的になる場所だからこそ可能だと言えます。

※次回の「上野の森 親子ブックフェスタ」は、2019年5月3日(金・祝)~5日(日・祝)に台東区・上野恩賜公園 噴水広場周辺ならびに周辺施設で開催いたします。

■関連サイト

一般財団法人 出版文化産業振興財団 「上野の森 親子ブックフェスタ」:http://www.jpic.or.jp/event/ueno/

※文中に出てくる所属、肩書、情報などは、掲載時のものです。(2019年4月掲載)

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂

32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純

31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳

30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明

29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高

28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望

27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼

26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一

25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子

24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子

23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗

22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理

21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人

20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表

19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子

18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真

17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子

16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子

15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣

14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)

13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹

12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二

11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳

10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史

09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司

08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子

07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和

06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信

05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋

04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八

03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平

02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝

01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎