第23回は、「木で笑いが取れたら幸せ」をモットーに、講演や出張授業をされている、樹木医・「街の木らぼ」代表の岩谷美苗氏に、春にふさわしい樹木の話題についてご寄稿いただきました。

娘が小さい頃「お母さん、カブトムシの幼虫のお尻すべすべで気持ちいいよ。」と、はじまり「タンポポの綿毛が取れたあと、くにゅくにゅしてるよ。さわってみな!」と、娘はいい感じの変わったヤツに育っていました。夏休みの自由研究は「手ざわりの研究」。娘と一緒に葉っぱをさわりまくり、いろいろな発見がありました。ザラザラだと思っていたムクノキやヒマワリも新葉は柔らかいこと。ふわふわにもいろいろあって、ビロウドモウズイカなど安いフリースのような感触もあること。山登りで出会うコケすべて触り、1日触っているとすごい充実感だったことなどなど、子どもってすごい発想をすると尊敬したものです。

春は特に柔らかい葉が目白押しです。娘はまず集団で生えているヒメオドリコソウをなでまわします。コナラの小さな葉、イヌブナの長い毛、ネコヤナギ、タイサンボクの花芽、黄金に輝くシロダモの新葉といったら、もう!ふわふわで素晴らしすぎます。春は断然花見より「ふわ見」でしょう。イチジクやムクノキやロウバイなどザラザラな葉を触ってから、ふわふわな葉を触るとよりふわふわを感じられます。クサイチゴは、ふわふわの葉なのですが、裏にトゲのような引っ掛かりがあります。陽だまりの下で休憩しながらクサイチゴの葉をなでると、まるで縁側で猫をなでているようです。意外だったのはクズの新葉がなかなかの上物であること、そしてブラシノキやジューンベリーの新葉も意外とふわふわです。モクレン科の花芽カバーは毛が生えていて、微妙に手触りが違います。タイサンボクやコブシの花芽は気持ち良いですが、ハクモクレンはいまいちな柔らかさです。花芽カバーは一冬に数回脱ぐので、古さによるかもしれません。ハクモクレンはまるで捨てられた子犬のようにぼさぼさな時があり、抱きしめたくなります。

葉を触りまくっていると「あの人何やってるんだろう?」と不審に思われるかもしれませんが、心の充足にふわ見はお勧めです。

①ブラシノキの新葉

②ジューンベリーの新葉

③コナラの新葉

④捨てられた子犬のようなハクモクレンの花芽

⑤シロダモの新葉は短い期間だけふわふわ

⑥タイサンボクの大きな花芽

⑦クズの新葉はふわふわで、冬以外はいつでも出る

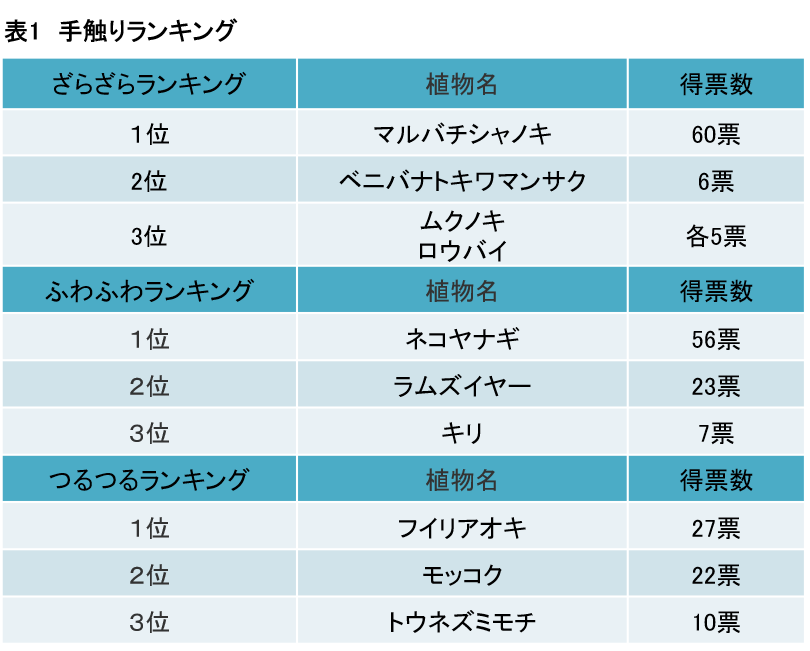

「手触り」をヒントに、観察会のプログラムができました(私は樹木医業の他、観察会や小学校の出前授業などもやっています)。ふわふわとザラザラとツルツルの葉を1枚づつ見つけて集め、みんなでさわって投票するのです。これはどちらかと言うと小さな子ども向けで、親子でやると良い感じです。真剣に「こっち?いやこっちがふわふわかも」と葉を触る子どもたちが超かわいいのです。親たちはそれを眺めて楽しみます。一番に選ばれた葉っぱを採ってきた子に、園内のどこにあるのか教えてもらいます。しかし、ちょっと大きくなった活発な男子たちは、野外は魅力的すぎて手触りなんぞゆっくり味わってくれません。室内にふわふわ、ザラザラ、ツルツルコーナーを作り、シールでの投票は意外とやってくれます。何度もネコヤナギを触りにくる子がいました。ランキング結果はこちらの予想と微妙に違うのも面白いです。

あとランキングとは関係ありませんが、私も老眼で葉の小さな蜜腺やダニ部屋とかよく見えず困っていましたが、横浜のマダムに「触るとわかる」と言われ、手触りの可能性を感じました。

毎春私は庭のネコヤナギの花芽を集め、干して箱に入れています。この箱を「もふり箱」と呼んでいます。ギスギスした職場や家庭で疲れた方々がネコヤナギのもふもふの中に手を入れると、みんなにっこりするのです。ストレスの高い旦那は「これの風呂に入りたい…」と言います。風呂まで集めるには相当時間がかかるので、せいぜい足湯ぐらいでしょうか?いっそ猫を飼うべきかもしれません。

一方娘はすっかり大きくなってしまい、なかなか私の「ふわ見」の誘いにのらなくなりました。でも、今もネコヤナギのもふり箱に手を入れながらスマホを見ています。いい感じに成長しています。

ピンクネコヤナギのもふり箱

※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。(2022年4月掲載)

34「公園で観察を楽しもう!」絵本作家/自然写真家 岩渕真理

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂

32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純

31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳

30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明

29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高

28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望

27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼

26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一

25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子

24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子

23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗

22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理

21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人

20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表

19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子

18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真

17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子

16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子

15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣

14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)

13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹

12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二

11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳

10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史

09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司

08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子

07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和

06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信

05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋

04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八

03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平

02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝

01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎