第21回は、ライフワークとして「和更紗」「染めの型紙」を蒐集・調査し、江戸時代の文様を研究する装幀家 熊谷博人さんから公園で出会う文様についてご寄稿いただきました。

装幀家 熊谷博人さん

都会の中でも日本庭園など、緑豊かな公園に一歩足を踏み入れると驚くほどの別世界があり、遊歩道に沿って散策するのは、日常から離れることができ、気分が一新されます。心が癒やされ、とても気持ちの良いものです。思わず深呼吸をしてしまいます。

日本庭園は池を中心に、樹木や自然石、水などの素材を巧みに組み入れて構成されています。季節ごとに楽しめるようにもなっています。また、自然を楽しむだけではなく、「蓬莱山」などの古くから伝わっている、吉祥的な意味合いもその構成の中で大きな要素といるでしょう。池の中には延命長寿の象徴でもある、鶴や亀に見立てた鶴島、亀島があります。

さらに、庭園を構成している松や、桜などの樹木や菖蒲や菊、萩などの草花、そして池にいる亀、鯉、水鳥などは江戸時代に庶民が使う日常の道具や器、衣類の「文様」の素材となっています。石灯籠や石畳、垣根などの建造物も文様になっています。つまり、日本庭園を構成している素材は日本の伝統的な文様とも深い関係があるともいえます。

先に江戸時代と書きましたが、文様そのものは人類が始まると同時に発生したともいわれています。日本でも石器時代や縄文時代の遺跡から、生活用品に刻まれた文様が発掘されてます。奈良時代や平安時代には中国などから絹織物や多くの品物が伝わり、同時に付随している文様も注目されました。しかし、多くの文様は権力者がその力を誇示するための印といった目的が多く、普通の人たちは麻のたぐいで無地の着物しか着られませんでした。江戸時代になり、生活が少しずつ安定し、木綿の栽培が盛んになると、市井の人たちも文様に興味が持てるようになり、一気に庶民的な文様が生まれました。その文様の素材として梅や、松、竹といったおめでたい植物が文様になりました。

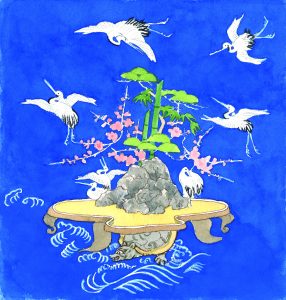

では具体的に見ていきましょう。日本庭園では吉祥の意味合いがあり、象徴的に使われているのが「蓬莱山」です。中国からの伝わった神仙思想の理想郷を表したもので、大きな亀の背に乗った蓬莱山には不老長寿の薬草があり、空には長寿を表す鶴が松をくわえて飛び、山には仙人が住んでいます。これにあやかって、日本庭園には鶴や亀に見立てた島があり、大きな松が生えています。

蓬莱山

植物では季節ごとに楽しめるように、梅、桜、藤、楓など、花や新緑、紅葉が楽しめる樹木が点在しています。

春になると池の氷が割れ梅の便りが聞かれるようになります。「氷割り梅」という文様は氷の割れ目と梅を重ね、早春のイメージの文様です。長寿を表し、神様の拠り所ともいわれる松は植物の中でも特に多い文様です。語呂合わせで、客を待つ(松)といった意味合いでも喜ばれています。

氷割り梅

「花筏」は桜の花びらが川面に落ち、ひとかたまりとなって流れる様子を表した風流な名前です。

花筏

樹木だけではなく、菖蒲や菊やなどの花も文様になっています。「菖蒲」は「勝負」とも重ねて男性の持ち物や着物の文様として親しまれています。その他、春の七草、秋の七草、などの「小花文様」は女性向けの文様として人気でした。「鯉」は中国の伝説から「出世」を意味し、「亀」は長寿のシンボルです。「浮寝鳥」という水鳥の文様は可愛らしい文様です。

菖蒲

菊唐草

鯉の滝登り

流水に箕亀

浮寝鳥

更に、「石畳」文様は「市松」文様として有名ですが、以前は石畳文様といわれていました。「網代(あじろ)」文様は天井や垣根を薄板で編んだ網目の文様です。このように建造物も文様素材の対象になっています。

石畳

網代

極端にいえば公園を構成している全ての素材は、縁起の良い意味合いをもち、人々に愛され、気持ちを落ち着かせてくれるものばかりで、文様の素材と同じともいえるでしょう。

日本は四季の変化に富み、恵みの雨も多く、潤いに富んだ自然であることで、一年中楽しめる公園を作ることができ、それらが文様にも反映されています。

公園を散策した後に、もう一度自分の身の回りにある暮らしの道具、着ている服にどんな文様があるのか、そして、その文様にはどんな意味合いがあったのか見直していただければ幸いです。文様の意味合いから日本の古い話や、暮らしぶりを知り、それらが現代の私達にも共通していることがわかり、豊かな気持ちになれるのではないでしょうか。

※文中に出てくる所属、肩書等は、掲載時のものです。(2021年8月掲載)

33 「二酸化炭素と緑化と公園の話」九州工業大学客員教授 高橋克茂

32 植物を見るなら、公園に行こう!植物観察家/植物生態写真家 鈴木純

31「公園を育てながら楽しみつくす「推しの公園育て」」 非営利型一般社団法人「みんなの公園愛護会」代表理事 椛田里佳

30「公園から始める自然観察と地域との連携」 日本大学 生物資源科学部 森林学科 教授 杉浦克明

29「すべての人々へ自然体験を」 自然体験紹介サイト「WILD MIND GO! GO!」 主宰 谷治良高

28「都市公園が持つ環境保全への役割」 札幌市豊平川さけ科学館 学芸員(農学博士)札幌ワイルドサーモンプロジェクト共同代表 有賀望

27「フォトグラファー視点から見る公園」 国営昭和記念公園秋の夜散歩 ライティングアドバイザー フォトグラファー 田島遼

26「高齢社会日本から発信する新しい公園文化」 鮎川福祉デザイン事務所 代表 埼玉県内 地域包括支援センター 介護支援専門員 (ケアマネジャー) 鮎川雄一

25「植物園の魅力を未来につなげる」 (公社)日本植物園協会 会長 水戸市植物公園 園長 西川綾子

24「アートで公園内を活性化!」 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科准教授 アートフェスタ実行委員会代表 奥西麻由子

23「手触りランキング」 樹木医・「街の木らぼ」代表 岩谷美苗

22「和菓子にみる植物のデザイン」 虎屋文庫 河上可央理

21「日本庭園と文様」 装幀家 熊谷博人

20「インクルーシブな公園づくり」 倉敷芸術科学大学 芸術学部 教授、みーんなの公園プロジェクト代表

19「世田谷美術館―公園の中の美術館」 世田谷美術館学芸部 普及担当マネージャー 東谷千恵子

18「ニュータウンの森のなかまたち」 ごもくやさん 中田一真

17「地域を育む公園文化~子育てと公園緑地~」 東京都建設局 東部公園緑地事務所 工事課長 竹内智子

16「公園標識の多言語整備について」 江戸川大学国立公園研究所 客員教授 親泊素子

15「環境教育:遊びから始まる本当の学び」 すぎなみPW+ 関隆嗣

14「青空のもとで子どもたちに本の魅力をアピール」上野の森親子ブックフェスタ運営委員会(子どもの読書推進会議、日本児童図書出版協会、一般財団法人出版文化産業振興財団)

13「関係性を構築する場として「冒険遊び場づくり」という実践」 NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 代表 関戸博樹

12「植物園・水族館と学ぶ地域自然の恵み」 福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授 高田浩二

11「海外の公園と文化、そして都市」 株式会社西田正徳ランドスケープ・デザイン・アトリエ 代表 西田正徳

10「都市公園の新たな役割〜生物多様性の創出〜」 千葉大学大学院園芸学研究科 准教授 野村昌史

09「日本の伝統園芸文化」 東京都市大学環境学部 客員教授 加藤真司

08「リガーデンで庭の魅力を再発見」 (一社)日本造園組合連合会 理事・事務局長 井上花子

07「七ツ洞公園再生の仕掛け」 筑波大学芸術系 教授 鈴木雅和

06「ランドスケープ遺産の意義」 千葉大学名誉教授 赤坂信

05「公園文化を育てるのはお上に対する反骨精神?」 森本千尋

04「公園のスピリチュアル」 東京農業大学名誉教授・元学長 進士五十八

03「遺跡は保存、利活用、地域に還元してこそ意味をもつ~公園でそれを実現させたい~」 学校法人旭学園 理事長 高島忠平

02「公園市民力と雑木林」 一般社団法人日本樹木医会 会長 椎名豊勝

01「これからの公園と文化」 一般財団法人公園財団 理事長 蓑茂壽太郎